高気密高断熱住宅のひとすじ19年マクロホームがお届けする

高気密高断熱住宅 【大阪・兵庫】

〒563-0034 大阪府池田市空港1丁目3-25

(阪急宝塚線 蛍池駅西出口から徒歩10分/駐車場:あり)

断熱区画(場所)を決める

断熱材を決めると同時にする事は断熱する場所(断熱区画)も決めると言うことです。

建築素人の方はなかなか難易度が高くなってきますが、頑張って決めていきましょう。

このページでは基礎と床、屋根の天井の2つの箇所と 番外として外断熱と充填断熱にも触れたいと思います。

床断熱と基礎断熱

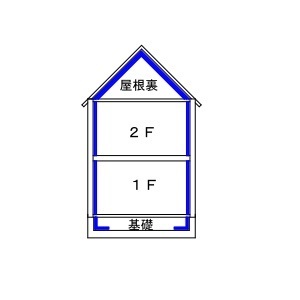

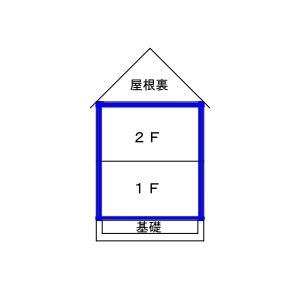

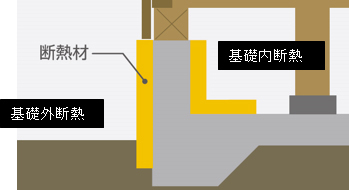

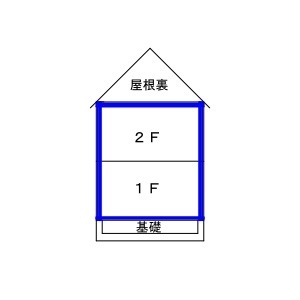

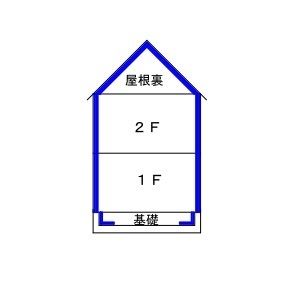

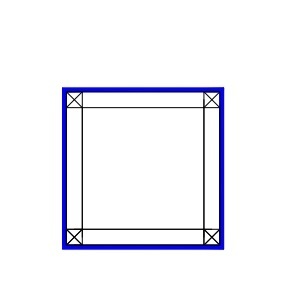

これまでの住宅は床の直ぐ下の部分で断熱をしていました。床断熱工法と言います。(右図:床断熱工法)

近年床下を利用して基礎下の空気を密閉して基礎内も室温と同じにして基礎空間から1階床を暖める基礎団という工法も増えてきています。(左図:基礎断熱工法)

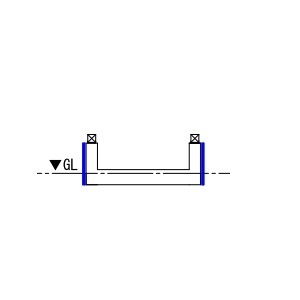

床断熱の場合は基礎内は外部としてみていますので外壁の外と同じ感覚で床下でしっかり断熱・気密施工していれば足元が寒くない。そのために床の断熱の厚みや熱伝導率に配慮した断熱材選びを行うことになります。

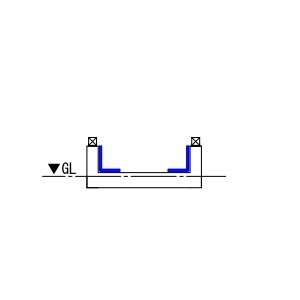

一方、基礎断熱工法が床下には断熱をしないで基礎からの熱が室内に抜けやすように穴を開けたりして基礎と床部を開放します。断熱は基礎の外周部を囲い底部は外部より1M程度の折り返しのみ断熱すると言うものです。断熱材は30ミリ~50ミリ程度が多い傾向にあります。

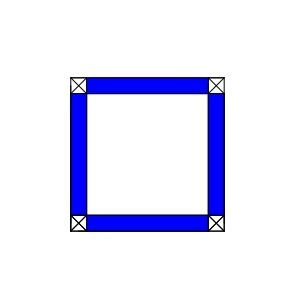

基礎断熱でも2種類あり基礎外断熱(左図)と基礎内断熱(右図)があります。

外断熱とは鉄筋コンクリートの外側に断熱材を張る事で外気の影響を受けなくする考えです。

内断熱の場合 基礎内までコンクリートを通じて熱(冷気)を伝えてしまいます。

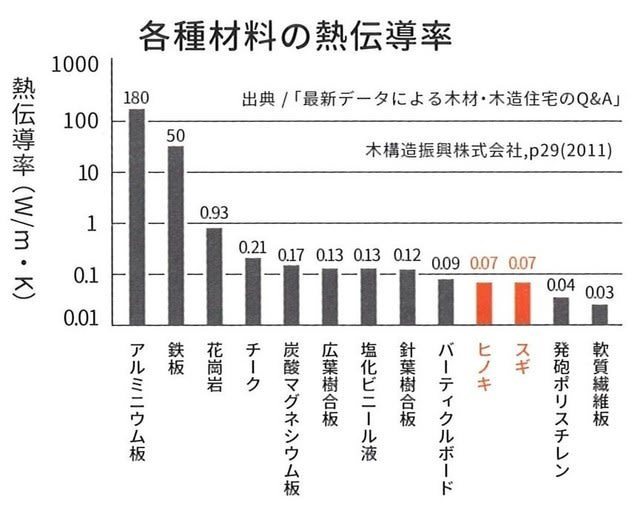

コンクリートは木に比べて12倍も熱を伝えやすく基礎に使う断熱材(熱伝導率0.04の場合)40倍も熱を伝えてしまいます。

では基礎は外断熱にすれば良いじゃないか?となりますが・・・そうも言えません。

日本の場合は欧州と違い高温多湿な気候なので白蟻の被害が多く 基礎外断熱をする場合にはかなり特殊な工法にしないといけないので基礎断熱を採用する場合は圧倒的に基礎内断熱工法が多いです。

最近は床下にエアコンの暖房(冷風は結露する恐れあるので使用しない)を入れて基礎全体を暖めて1階の床も暖める基礎空間を利用した提案もあります。

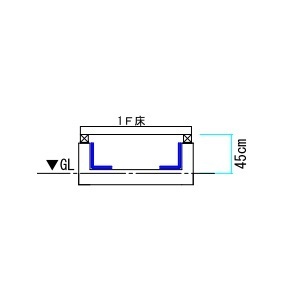

ただしその空間が45センチもあるので30坪総2階建ての家で50㎡*0.45M=22.5㎥の空間は6畳のお部屋の空間と同じだけあるので 余分に6畳の部屋を暖めないといけません。

床部分で暖める場合に比べて電気代が掛かってしまいます。

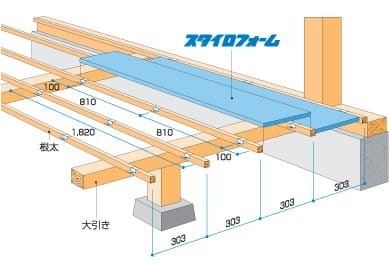

床断熱は昔からある工法です。ただ昔の場合は大引きの上の根太の隙間にいれる厚さ(図中)が一般的でしたので30ミリ程度でしかも断熱性も弱いとなると当然足元が寒くなります。

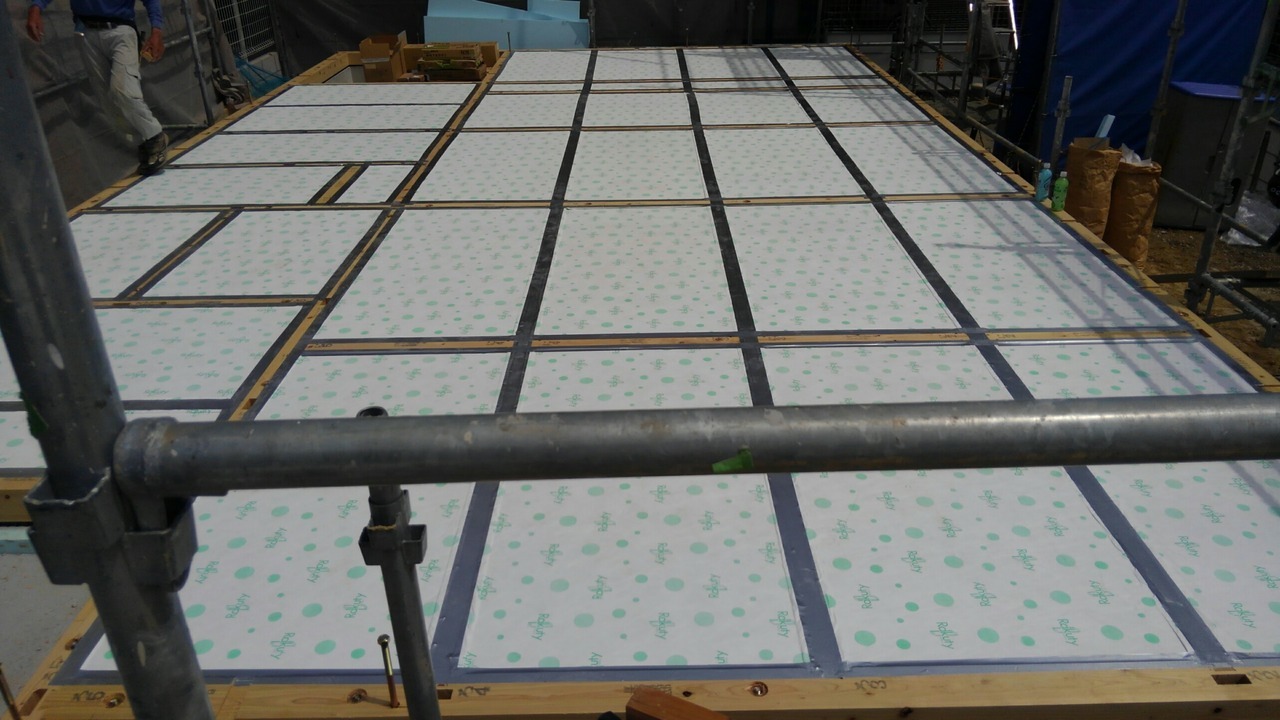

最近では(右図)のように根太ではなく大引間に入れるので10センチや12センチの断熱材空間があるので壁と同じ断熱性能も可能です。

写真左は(右図)の施工した物です。気密もテープを張って止めて基礎からの冷気を室内に入れないようにします。 あと排水の開けた穴だけしっかり塞げば割と簡単に気密施工が出来ます。(基礎断熱はそれすらいらないのでもっと簡単なんですけど・・・)

天井断熱と屋根断熱

今度は屋根に目を向けます。

屋根も屋根裏空間を利用しない場合は天井断熱工法と言って2階の天井のすぐ上で断熱する方法です。

対して屋根裏空間をロフトや部屋として利用する場合は必ず屋根断熱工法になります。

こちらも基礎と同じ屋根裏空間を使う場合は天井断熱より気積(屋根裏空間)が大きくなりますので光熱費はそれだけUPする事を覚えておきましょう。

屋根断熱は屋根の垂木間または垂木の上に施工するのであまり厚みが取れません。

ですから熱伝導率の良い断熱性能高い物となります。一般的な垂木の成が40ミリとすると例えば2*6の材料に変えて140ミリの断熱材を使用したりもします。

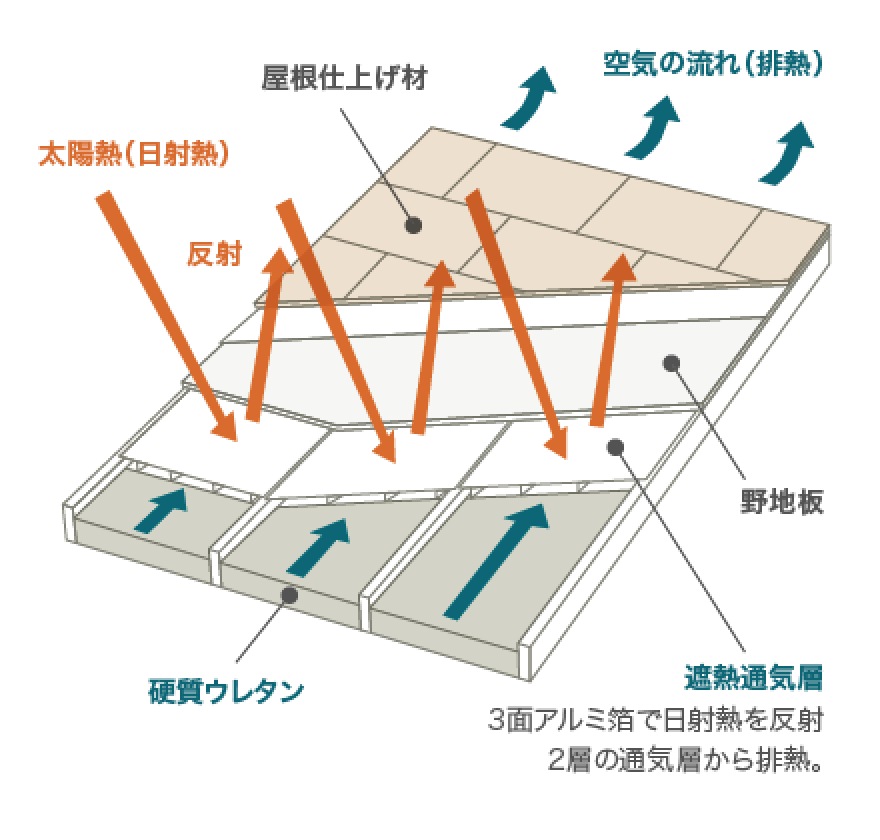

写真はFP屋根遮断パネルの例です。105ミリの熱伝導率0.024のパネルの上に遮熱シートを張って35ミリの隙間から熱を屋根上へ逃がす構造となっています。

垂木間にいれた場合 気密を取りやすいですが垂木上で断熱すると壁の断熱と連続性が難しいので気密や断熱に注意が必要となります。

屋根裏空間を利用しない場合でも吹付けウレタン断熱にした場合 屋根断熱となる場合がほとんどです。また床や基礎に吹付けは基本しない場合が多いので吹付け断熱の場合の床周りにはパネル系の断熱材と組み合わせる事になります。(ややこしいですね。

左写真が一般的なグラスウールの天井断熱です。お部屋のすぐ上の野縁と言われる天井ボードの下地材の上に乗せる感じです。

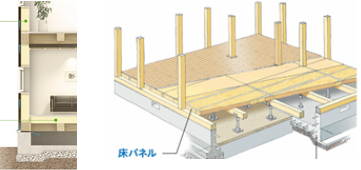

写真中・右はFPの天井パネルです。こちらは野縁より上の梁と呼ばれる構造材に床パネルと同じ感じで木の間にパネルを施工します。

こうする事で天井の空間内も断熱空間となるので電気の配線や24時間ダクト・排水管なども囲えるので外気にさらされる事がないのでそういった部材の結露も防げます。

充填断熱と外断熱工法

最後にこれは断熱区画の話ではありませんが、類似系ですので触れておきます。

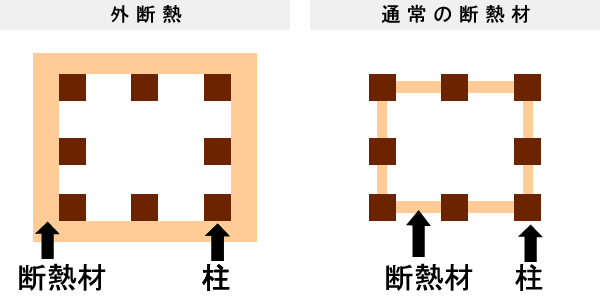

基礎の外断熱と内断熱の話がありましたが、外壁の場合 柱の外を囲うように断熱する方法(左図)が外断熱工法と言い 柱間の壁の中で断熱する場合は充填断熱工法(右図)と言います。

これまでは柱間の壁の中に断熱材を入れる工法が一般的でしたが、柱よりも熱伝導率の低い(性能が良い)断熱材で囲う事でより断熱性能を高める事が可能です。

木もフライパンの取手に使われるくらい優れた断熱性なんですけど下の表で杉や檜で熱伝導率が0・07それに対して発泡ポリスチレン0.04(一般グラスウール0.038)約2倍近い断熱性能となります。

では外断熱の方が断熱性が高いか?と言うとそうでもないのです。(どっちやねん。関西弁)

一般に外断熱材で使われる断熱材の厚みが30ミリか最大MAXでも50、60ミリとなります。

なぜもっと分厚い断熱材は出来ないのか?と言います脱落の危険性があるからなんです。

外断熱を留める際長いビスで留めるのですがやはり限界があるのです。

例えばFP充填断熱厚み105ミリ÷熱伝導率0.024=断熱力4.3

対してフェノールフォーム厚さ50ミリ÷熱伝導率0.02=2.5これに柱の分20%を加味しても断熱力は3となり 壁の厚み一杯断熱材にした方が1.5倍近く断熱性能が上がるのです。

実際には窓の大きさやサッシの性能など全て考慮して計算しますので 今回はあくまでも断熱材だけの比較の話です。

また長いビスで留めると断熱材だけでなくサッシや外壁などの重量物も全てビスに荷重が掛かるので地震に対しても留意しなければいけません。

サイドメニュー

新着情報・お知らせ

アクセス

住所

〒563-0034 大阪府池田市空港1丁目3-25

阪急宝塚線 蛍池駅西出口から徒歩10分

営業時間

9:00~18:00

※フォーム問合せは24時間受付中

定休日

水曜・祝日

豊中モデルハウス

令和4年2月OPEN

住所

大阪府豊中市走井2丁目2-1

阪急宝塚線 豊中駅・岡町駅から徒歩19分 空港線餃子の玉将すぐ

展示場営業時間

10:00~21:00

※事前予約制です。余裕を持ってお申込み下さい。水曜日及び祝日は定休日